오랫동안 마음에 담아두고 있으면서도, 정작 제대로 말로 표현하기 힘든 경우가 있습니다. 이를테면 제게는 지휘자 카를로스 클라이버가 꼭 그렇습니다.

![사본_-1[4].jpg](http://blog.chosun.com/web_file/blog/137/137/2/%BB%E7%BA%BB_-1%5B4%5D.jpg)

그가 지휘한 오페라 '카르멘'은 분명 제 최고의 '카르멘' 가운데 하나이고

![사본_-2[1].jpg](http://blog.chosun.com/web_file/blog/137/137/2/%BB%E7%BA%BB_-2%5B1%5D.jpg)

그의 빈 필하모닉 신년 음악회는 빌리 보스코프스키 이후 분명 최고의 신년 음악회 가운데 하나였으며,

그가 지휘한 베토벤 교향곡 5, 7번은 처절한 경쟁을 뚫고 지금도 동종 최고의 명반으로 꼽힙니다. 그의 자력에서 쉽게 벗어날 수 있는 사람은 그리 많겠지요.

그런데도 음악 기자를 맡은 뒤에도 정작 클라이버에 대해서는 말을 아꼈습니다. 무엇 하나라도 잘못하거나 제대로 쓰지 못하면 혹시 고인에게 누를 끼칠 지 모른다는 무의식 때문일지도 모릅니다.

무겁게 짓누르던 무의식을 풀어준 건 분명 우연이었습니다.

아버지가 지휘한 리하르트 슈트라우스의 '장미의 기사' 음반과 아들이 지휘한 같은 음반이 곁에 나란히 사이좋게 놓여있는 걸 본 것이지요. 무심히 두 음반을 지켜보고 있다가, 금언령이 그제야 풀리는 걸 느끼고 자판 앞에 앉습니다.

이를테면 '스타워즈'의 다스베이더와 루크 스카이워커 버전으로 이들 부자를 그려보았습니다. "I'm Your Father!"라는 명대사처럼 말이지요. 행여나 누를 끼친 건 아닌지 하는 두려움은 여전히 남습니다. 즐거운 주말 보내십시오.

----------------------------------------

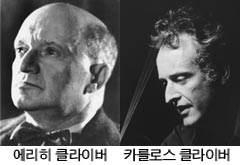

에리히 클라이버(Erich Kleiber· 1890~1956)와 카를로스 클라이버(Carlos Kleiber·1930~2004)는 2대에 걸쳐 지휘대를 지켰던 부자(父子) 명지휘자입니다.

아버지 에리히는 1923년부터 12년간 독일 베를린 국립 오페라 극장을 이끌면서 알반 베르크의 오페라 《보체크》 같은 현대음악을 세계 초연했던 진취적인 행보로 이름 높습니다. 베르크의 다음 오페라인 《룰루》를 나치가 '퇴폐 음악'이라고 낙인 찍자, 이에 항의하고서는 아르헨티나로 이주해 버립니다. 당시 다섯 살이었던 아들의 이름도 독일식 '칼'에서 남미식 '카를로스'로 바꿨지요. 그가 특히 명성을 얻었던 분야는 모차르트와 리하르트 슈트라우스의 오페라, 베토벤의 교향곡입니다. 에리히가 빈 필하모닉과 녹음한 《피가로의 결혼》(데카)은 음악전문지 '그라모폰'이 선정한 '역사상 가장 위대한 음반 100선'에 들 정도로, 지금도 귀한 대접을 받습니다.

아들 카를로스 역시 일찌감치 피아노와 작곡까지 두루 음악적 재능을 보였습니다. 하지만 아버지는 아들이 음악 공부하는 것을 그리 달가워하지 않았고, 결국 카를로스는 스위스 취리히 연방공과대학에서 화학을 전공합니다. 그러나 아들은 아버지에게 알리지 않은 채 1952년 뮌헨의 오페라 극장에서 피아노 반주자로 경력을 시작한 뒤 뒤셀도르프와 슈투트가르트의 오페라 극장에서 차례로 지휘봉을 잡습니다. 카를로스도 1973년 베버의 오페라 《마탄의 사수》를 녹음하고 이듬해 '바그너 음악의 성지'로 꼽히는 바이로이트 페스티벌에서 바그너의 《트리스탄과 이졸데》를 지휘하면서 정상급 지휘자의 반열에 오릅니다.

흥미로운 건, 아버지와 아들의 대표곡이 상당 부분 겹친다는 점입니다. 아버지가 발군의 실력을 보였던 베토벤의 교향곡에서, 현재 최고의 녹음으로 꼽히는 명반은 아들 카를로스가 빈 필하모닉을 지휘한 교향곡 5·7번 음반(DG)입니다. 역시 아버지의 지휘로 세상에 처음 빛을 보았던 오페라 《보체크》는 아들이 1966년 에든버러 페스티벌로 영국에 데뷔할 당시의 공연 작품입니다. 아버지가 남긴 또 하나의 오페라 명반이 바로 리하르트 슈트라우스의 《장미의 기사》(데카)입니다. 공교롭게 아들 역시 이 오페라의 영상물(DVD)만 2차례 남길 정도로 최고 역량을 과시했습니다. 마치 부자간 정면대결이라도 펼치는 것 같지요.

나치에 반발하며 삶과 음악의 터전을 버리고 낯선 대륙으로 향했던 아버지와 마찬가지로, 아들 역시 슈투트가르트 극장을 끝으로 30여년간 극장이나 오케스트라의 감독 직책을 맡지 않고 프리랜서로만 활동했습니다. 어쩌면 음악적 재능뿐 아니라 방랑벽까지 그대로 물려받은 것인지 모릅니다.

나무가 크면 그 그늘도 깊은 법입니다. 모든 아들은 아버지의 그늘에서 벗어나기 위해 치열한 '인정 투쟁'을 벌여야 하는지 모릅니다. 아버지도 아들이 자신을 능가하거나, 최소한 자신의 전철을 그대로 답습하지 않기를 기대하겠지요. 클라이버 부자는 아버지와 아들 사이에 놓여 있는 숙명을 보여줍니다.

/김성현 기자 danpa@chosun.com